実はうちの学校から現在注文できたのはそれしかなかったからです。

現在JJSで木材を注文しているのはバンドゥンの人で、カリマンタンから木を切り出しています。

扱っている中で、今のところ最適な木が ガハル (加羅木)だったというわけです。

|

木の様子です

バルサのような感じです。 カッターナイフなどでも簡単に丸彫りができます。 軽くて柔らかいが、木目の方向にそって割れやすいのが欠点 また木が柔らかすぎるので彫刻刀がよく切れないとかえって彫りあとがぐしゃぐしゃになります。 |

|

|

| 中央ジャワのチパラから取り寄せました。

1セット32本くらい入っています。 インドネシア語でパハットと言います。 |

日本の彫刻刀でいうと平刀と丸刀からなります。

全体が鋼でできています。 学校では15セット購入しました。 1セット25万ルピアでした。 |

|

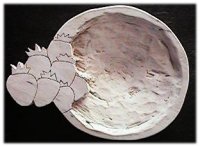

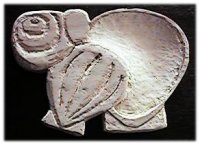

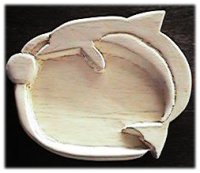

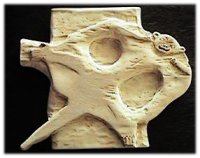

作業の様子です。

板厚は3センチもあります。 動植物の図鑑や実物から作品したい形を選びました。 皿に入れる物や機能を考えて図案化しました。 その絵を板に転写して、電動糸のこ切りで周囲を切りました。 |

|

直接床にビニールシートをひいて、直に座っての作業です。

この方が足で固定しやすく、作業がしやすいです。 でも、作業後腰が痛いと生徒が言っています。 気候が高温多湿なため、ノミがすぐさびてきます。

|

|

木槌を使い彫っているところです。

皿のくぼみになっているところを彫っています。 木目に沿って彫らないとなかなか難しいです。 |

|

片寄せ彫りで花びらを浮き立たせています。 |

|

先生の作品。 彫りあがったところです。

なかなか気に入っています。 |

|

|

|

| 米田 晴香 | 白山 恵 | 丁 吉美 |

|

|

|

| 高橋 華恵 | 浅井 美帆 | 水谷 晃 |