|

ジャカルタの近郊には陶芸の村がある。という情報を受けてそのプロワカルタという町に粘土を買いに行くことになった。さすが知っている人は「プロわかる った」。プロワカルタはジャカルタとバンドゥンのほぼ中間地点に位置している町です。車で行くと、高速道路を使って学校から2時間くらいのところになります。 |

|

これがそのれんが、瓦工場の全景です。この辺りにはこのような工場が多く点在しています。この工場はプロワカルタの中では比較的大きい工場です。まだJJSがパサールミングーの頃にここで粘土を買ったことがあったそうです。

余談ですがJJSのグランドに敷きつめてある茶色の見るからにアンツーカーは、実はこの工場で作り損なったれんがや瓦を細かく砕いてつくったものだったことがこの時判明しました。なんつーか、すごいですね。 |

|

どこかの山から掘ってきた粘土を粉砕している様子です。この辺りの山で禿げ山になっているところがあったので、そういうところから取ってきたのかと聞いたつもりでしたが、わたしの乏しいインドネシア語では分かりませんでした。 |

|

先ほど粉砕したものをこの土練り機で練っています。この土練り機から出てきたものを、我々は買いました。キジャンというこの国ではよく見かける自動車の荷台一杯、100キログラム買いました。たしか2000円位だったと思います。

粘土を包むようなビニールシートや袋など何も持っていかなかった上、この工場にはそのようなものを包むものなど何もなかったので、こまりました、。結局新聞を敷いてその上に積み上げました。 本来粘土の小売などしていなかったのでした。「コウリャ」まいった。 ここの土の質ですが、小石など不純物が多く混じっていますが、なかなか腰の強いかなり粘りのある粘土です。これは教材にうってつけ、しめしめと思いました。日本のように一度水槽に沈めてかくはんし、精製すればろくろに向くのではないかと思います。鉄分を多く含んでいるので、煉瓦もかわらも茶色く焼けていました。 |

|

この粘土で瓦を作っているところです。瓦型の木枠の間に適当な粘土の固まりを挟み、プレスして作っていました。左側の機械がそのプレス機です。粘土を入れ、はさんで締め、製品を取る、という繰り返しです。 |

|

プレス機から出てきた瓦を型からはずしているところです。

へらを上手に使い型からはずしていました。 |

|

できた瓦を天日で干しているところです。直射日光にあてて割れたりそったりしないのだろうかと心配しました。それだけ粘土が丈夫なのだろうか。品質は「かわら」ないのでしょうか。 |

|

焼成です。まきを使って焼いていました。日本では、ガスや電気が一般的になっていますが、当地ではまきが豊富で安いからでしょう。

そういえば、窯を買いたくてジャカルタで探したことがありましたが、電気窯やガス窯は探すことができなかったこともうなずけます。 |

|

壺工場の見学

|

|

|

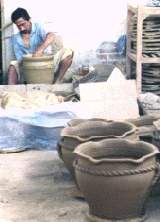

粘土を買って帰る途中、軒先に壺などの製品を並べた店があったので、のぞいてみることにしました。

入り口に比べて中は広々としておりたくさんの人他が色々なものをつくっていました。 この写真は蹴ろくろを使い、壺を作っている様子です。 熟練工の技が光ります。 土は、瓦工場と比べて精製されており、きめがそろっていました。 |

|

ここでも焼成は薪を使った窯でした。

向こうが素焼きされて出てきたもの、手前が素焼きの上に釉薬が掛けてあるものです。 粘土の厚さのせいなのか、土の締め方が悪いのか、そこにひびが入ったものがありました。それをうめて修正している職人もいました。 |

|

店頭に並んだ、商品の数々です。見た目や、窯の様子から鉛釉を使ったらくやきではないかと思いました。なぜかアンチョールにある遊園地ドゥニアファンタジーのキャラクターのドゥファンがありました。

|