| 自らの学習課題を設定し主体的に運動に取り組み,よりよく解決できる資質や能力を育成するには児童生徒の実態に即した単元指導計画を作成し,学習内容や指導方法などを工夫する必要がある。また,評価は,運動を主体的に実践する力を育て,活動意欲を高めるために,有効なものでなければならない。本研究は,小学校での「めあて学習」,中学校・高等学校での「選択制授業」による課題解決学習の実践から,運動を主体的に実践する力を育てる指導の在り方を究明した。 |

| 自らの課題を設定し,学習内容や方法について創意・工夫する「課題解決型の授業」を実践することによって,活動への関心や意欲も高まり,自ら進んで運動を行う児童生徒を育成することができる。 |

| ・ | 「いろいろ跳び」で楽しむ時間を保障するとともに,「技に挑戦」する場を設定する |

| ・ | 自分の好きな技のみ経験することにならないよう,後半活動では,技を決めて全員が同じ運動を行うことができるようにする。 |

| 時 間 | 前半活動 | 後半活動 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 学習のねらいや方法を知る | 自分のできる技のチェック | |

| 2~4 | 新しい技を学習しできるようにする(共通) | もう少しできそうな技に挑する (ねらい2) |

既習の技新たに学習した技の中から選択して進める |

| 5~6 | 得意技をさらにうまくする (ねらい1) | ||

| 7 | 発表技の練習 | 技の発表会 | |

| ○ | めあてを自己決定させて学習に向かわせることは,子供の意欲を高めるために大変有効であった。 |

| ○ | 「いろいろ跳び」で楽しむ時間と場を保障したことで,子供は多様な跳び方を身に付け,楽しむことができた。 |

| ○ | 単元を通して前半活動と後半活動の活動内容を分けたことで,得意な技のみの経験ではなく,多様な技への挑戦という,子供の欲求や教師の願いに合った実践ができた。 |

| ○ | 「今自分がやりたい技は何か」を明らかにしたうえで,子供に任せることは,真に子供の主体的な学習を引き出し,意欲的に学習に取り組むことにつながると考える。 |

| ● | 本時の自分の学習を,めあてから順に振り返らせることが大切である。特に,自分の歩みを振り返る中で,有効と感じたポイントを整理し,仲間の言葉とともに絵図や学習カードに記録しておくとよいと思われる。 |

| ● | 後半活動においてはやや意欲が低下する子供もおり,難しいことに挑戦する姿勢の弱さを感じた。 |

| ● | 自分のめあて(めざす姿)を明らかにしておかないと子供任せ(放任)の授業になりやすい。教師が行うこと,子供に任せることを事前にはっきりさせておく必要がある。 |

| ・ | 計画会,練習,評価(自己評価・相互評価)で生徒が自己決定する場を多く設定し,工夫することによって,主体的に運動に向かう力を育成する。 |

| ・ | 自己評価,相互評価,教師による評価を適切に行い,生徒が新しい課題を的確に決定していく力を伸ばす。 |

| ・ | 意識の高いリーダーが班の学習を進めることができるように,立候補によってリーダーを決定した。 |

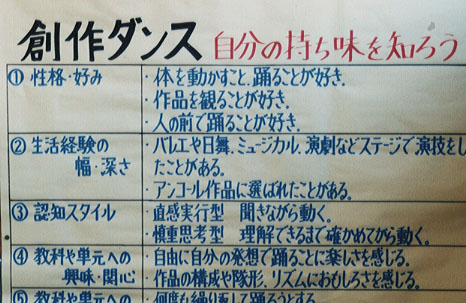

| ・ | 創作ダンスにおけるよさの具体的な観点(写真参照)を示し,仲間のよさをとらえた相互評価ができるようにした。 |

| ・ | 毎時の班の計画会で個人の課題発表の場を設定し,L(リーダー)やPO(技能観察係)MO(態度観察係)を中心に,課題を確認する話し合いを行った。 |

| ・ | 班の計画会で発表した個人の課題について,反省会で自己評価するとともに,次時の課題を明らかにした。 |

| ・ | ビデオを活用して自分の姿を見ることにより自己評価と仲間の評価の整合性を図った。 |

| ・ | 班内での相互評価として,毎時間の最後に反省会を位置付けた。 |

| ・ | ペア班で見合うことにより,学級の発表会の評価観点にそって,互いに評価した。 |

| ・ | 単元の最後に「作品発表会」を行い,観点に基づいて評価し合った。 |

| ・ | 全校での「アンコール作品発表会」を設定し,よりよい動き,構成,テーマについて学ぶ機会とした。 |

| ○ | 班や係りを生徒自身の手で決めることで,責任感が高まり,意欲的に授業に向かうことができた。 |

| ○ | 課題を具体的な姿として、視覚的に示したことにより,班や個人にとってより明確で適切なものとなった。そして,全員が意見やアイデアを出して練り上げる作品となり,満足感が得られた。 |

| ○ | 自己評価,相互評価を行うことにより,生徒が自分の姿を正しく見ることができるようになり他人の評価を素直に受け入れた。 |

| ● | 課題の決定や評価を大切にしながら,運動する時間を十分に確保するための,効率のよい班会の進め方を工夫したい。 |

| ● | 評価の観点とテーマをより関連付けたものになるよう,項目の見直しを図る。 |

| 評価結果 項目 |

自己評価より教師の評価が高かった生徒 33名 39% |

自己評価が教師の評価と同じだった生徒 39名 46% |

自己評価より教師の評価が低かった生徒 12名 14% | |

| 楽しみ | 楽しい 楽しくない 分からない |

30名 91% 1名 3% 2名 6% |

28名 72% 3名 8% 8名 21% |

7名 58% 5名 42% ---------- |

| 継 続 | 続けたい 続けたくない 分からない |

26名 76% 4名 12% 4名 12% |

21名 54% 2名 5% 16名 41% |

4名 33% ---------- 8名 57% |

| 意 欲 | 意欲あり 意欲なし 分からない |

30名 91% 1名 3% 2名 6% |

12名 31% 5名 13% 22名 56% |

4名 33% 3名 25% 5名 42% |

| ・ | 自分の得意とするプレー(技能)を見付け,自分の役割を果たし,ゲームでそのプレーができる。 |

| ・ |

各グループの,特長を生かした攻撃(オフェンス)や防御(ディフェンス)ができる。 |

| ・ |

個人やチームの到達目標を立て,それぞれの課題を明確にするとともに,独創的な活動内容を考えるような場面を設定する。また,自己評価や相互評価をすることにより,技能を高め楽しく活動することができる。 |

| ・ | 全体課題として,「得意なプレーを発見して上達しよう」を掲げ,ポジションに着目して,各ポジションごとに課題を設定し,技能(特にシュートを意識して)を修得することを目標とした。 |

| ・ | 「得意なシュートをゲームで打つ」ことを強調して,練習やゲームを行った。 |

| ・ | グループノート,個人カードにより,チームの課題と個人の課題を授業ごとに明確にし,自己評価や総合評価で課題の達成度を確認することとした。 |

| ・ | リーグ戦では,評価のポイントをさらに細かくし,授業後のアンケートを行い,生徒の意識の変化を確認した。 |

| ○ | アンケートを活用したグルーピングの工夫により,積極的な授業に向けての環境づくりができた。 |

| ○ | 個人評価カードやグループノートの活用は,多くの生徒が,課題解決に役立ったという感想を持っており,「このような授業が楽しかった」「次年度も継続して行いたい」などの声が多かった。 |

| ● | 自己評価(個人評価カード)の活用は適切に行われたが,相互評価は,形式的になりがちであった。 |

| ● | 個人の課題とグループの課題の接点が,希薄になることがあった。二つの課題を,いかに関連づけて指導するかがポイントになる。また,課題解決のための活動内容が,どのグループも類似しており,それぞれが工夫して創造性豊かなものになることが望まれる。 |