|

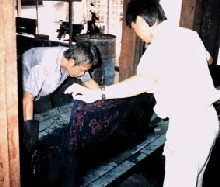

バテックの技術を習得するために、夏休みを利用してジャカルタ市内にあるバテック工場に行きました。 バテックのレッスンといっても現地の職人の中に混じってわからないところを聞きながら、一緒に作るというもの です。いわゆる弟子入りしたような感じです。 職人の人達はほとんどが女性です。しかしチャップ職人や染めの人は男性がやっていました。 そこでは主におみやげ用のテーブルクロスやハンカチの他、現地の学校の制服のための布を染めていました。 右の写真はそのときの様子です。とにかく言葉も分からないので身振り手振りでの実習になりました。 チャンティンというロウ引き専用の道具でロウ引きしているところです。 |

|

ろう引きが終わって一色めの青を染めるところ。白(ロウ引きしてあるところが白く抜ける)がはっきり出るように裏表からロウ引きがしてあります。染めには2種類の薬品を使いました。初めにソーダと現地の人がいっていた薬品に浸けました。どうも水酸化ナトリウムが入っているようです。 染色には詳しくないので分かりません。そのときの様子です。 |

|

2つめの薬品に浸したところです。さっと化学変化がおこって青い色に染まります。昔は天然の染料を使っていたようですが、今は合成染料が多いようです。布の真ん中に丸い棒を通して重しにして両側から交互に引っ張ります。これでむらなくなく染まるわけです。 |

|

全体が青く染まったあと、今度は黒くするところを染めます。青の上から黒を染めてしまいます。そこで青く残したいところだけロウで刷毛など使って、塗りつぶしてしまいます。写真で黒く光っているところがロウ引きしてあるところです。次に黒い染料に浸してもそこだけは染まらないわけです。 |

|

全体を黒い染料で染めます。やり方は青の染料の時と同じです。 ロウ引きしていないところはすべて黒くなります |

|

脱ロウの様子です。大きな釜で煮ます。熱湯で布についたロウを溶かして取ります。溶けたロウは水面に浮きます。上手く布をひきあげないと溶けて浮いたロウがまた布についてしまいます。 職人さんの手や腕は時々お湯をかぶるので全体がケロイドになっていました。 |

|

熱湯から引き上げたあと、引き上げるときについたロウを取るためにソーダ(とこの人は言っていた)の中で洗います。さわった感じでは水酸化ナトリウムの水溶液のようですがよく分かりませんでした。 |

|

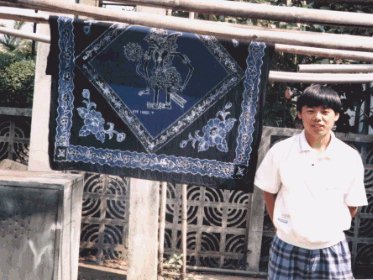

水洗いをよくしたあと干して乾かします。はじめにロウ引きした線は白く色が抜けています。2度目にロウ引きしたところは青い染料が残っています。最後までロウ引きしていないところが黒く染まっています。 |

|

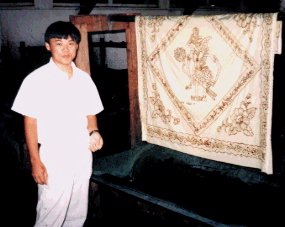

最後に周囲をミシンで縫ってもらって完成です。はじめてにしては自分でも良くできたと思います。ベルディカリバテックのみなさんありがとうございました。 さてここからが授業での実践です。 |