昔のトルコでは、靴を脱いだり、ちゃぶ台を出してご飯を食べたり、押し入れから布団を出して寝たりと、日本の生活に似た生活スタイルをしているところがありました。銅板細工はトルコの伝統的な産業として発達しています。

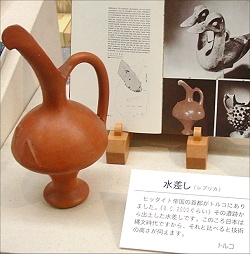

ヒッタイト帝国の首都がトルコにありました。(B.C.2000ぐらい)その遺跡から出土した水差しです。このころ日本は縄文時代ですから、それと比べると技術の高さが伺えます。

どんな片田舎に行っても見られるほど、庶民に親しまれているサイコロ遊びです。チャイハネ(喫茶店)でチャイ(お茶)を飲みながら、のんびりとオケイをする姿が、あちこちで見られます。

チューリップの絵柄は、トルコの生活の中によく出てきます。元々は「ターバン」を意味する言葉で、花の形がターバンに似ていることからこの名前が付きました。また国名トルコ(トゥルク)の名前も、チューリップ(トゥルプ)に由来しているといわれています。オスマントルコ時代には、チューリップがシンボルマークでもありました。原産地もトルコではないかといわれています。

トルコの代表的な民族楽器です。人が集まれば誰かが演奏し、それに合わせてみんなが踊ります。日本の三味線のように3つの音の弦が張られています。

ダルブカ

トルコの代表的な民族打楽器です。ベリーダンスという女性の踊りに欠かすことができない楽器です。たたく場所やたたき方によっていろいろな音が出ます。

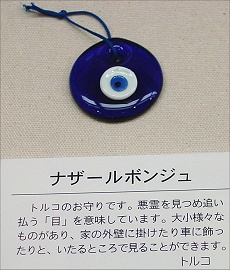

トルコのお守りです。悪霊を見つめ追い払う「目」を意味しています。大小様々なものがあり、家の外壁に掛けたり車に飾ったりと、いたるところで見ることができます。